‘프랑스 캉 기념관’과 ‘용산 전쟁기념관’의 간극

글 권기봉/ warmwalk@gmail.com

한때 제국이었으며 지금도 대국의 욕망을 숨기지 않는 나라 프랑스. 하지만 바로 옆에 영국과 독일이라는 또다른 강대국들을 둔 처지에서 늘 영광만 있을 수는 없었다. 지난 세기 격변의 한 복판에 위치해 있던 프랑스 곳곳에는 그와 관련한 흔적들이 적지 않게 남아 있다. 수도 파리에서 서쪽으로 240여 킬로미터 떨어져 있는 인구 11만여 명의 소도시 ‘캉(Caen)’도 그런 경우이다.

캉의 역사는 곧 격전의 역사였다. 먼저 북쪽으로 15킬로미터 정도만 올라가면 영국해협이 나오는 등 영국과 인접한 지리적인 조건 탓에 14~15세기 백년전쟁 때 잉글랜드의 지배 아래 놓이기도 했다. 그 역사를 말해주려는 듯 사람들이 모이는 광장이나 교차로에는 으레 백년전쟁의 영웅 잔다르크의 동상이 서있다.

제2차 세계대전 때에는 노르망디 상륙작전의 중심지 역할을 했다. 연합군으로서는 대륙 탈환을 위해 반드시 손에 넣어야 할 곳이었던 반면, 런던 공습에서 큰 성과를 내지 못하던 독일군으로서는 영국 침략의 교두보이자 이미 점령한 대륙의 방어선으로서 생사를 걸고 지켜야 할 도시였기 때문이다. 문제는 무기체계의 발전만큼이나 폭력의 정도도 훨씬 파괴적이었다는 점이다.

그 격전의 상흔이 아직도 도시 곳곳에 남아 있는 것을 보면 당시의 상황이 얼마나 처절하고 절박했을까 하는 생각이 든다. 그런 역사를 잊지 않기 위해서인지 캉 중앙역에서 도시 중심부로 이어지는 도로의 이름도 ‘6월 6일 거리’다. 1944년 6월 6일에 개시된 연합군의 노르망디 상륙작전을 기리기 위한 것이다. 또 골목골목에는 포화가 집중되었던 ‘오마하 비치’나 ‘골드 비치’를 기리는 이름의 거리나 상점들이 산재해 있다.

그 격전의 상흔이 아직도 도시 곳곳에 남아 있는 것을 보면 당시의 상황이 얼마나 처절하고 절박했을까 하는 생각이 든다. 그런 역사를 잊지 않기 위해서인지 캉 중앙역에서 도시 중심부로 이어지는 도로의 이름도 ‘6월 6일 거리’다. 1944년 6월 6일에 개시된 연합군의 노르망디 상륙작전을 기리기 위한 것이다. 또 골목골목에는 포화가 집중되었던 ‘오마하 비치’나 ‘골드 비치’를 기리는 이름의 거리나 상점들이 산재해 있다.그리고 그 길이 끝나는 지점에는 14~16세기에 걸쳐 지어진 고딕양식의 생장(Saint-Jean de caem) 교회당이 자리하고 있다. 제2차 세계대전 당시 퍼부어진 가공할 폭격으로 생장지구에서 유일하게 살아남은 건물로, 폭격으로 반쯤 부서져내린 첨탑과 하체가 잘려나간 데다 가슴과 허리 부분이 까만 숯으로 변해버린 그리스도상을 지금도 없애지 않고 그대로 보존하고 있다. 다시는 전쟁이 있어서는 안됨을 강조하기 위한 살아있는 역사 교육의 교과서인 셈이다.

그 중에서도 이목을 끄는 것은 시내 북쪽에 있는 ‘캉 기념관(Mémorial de Caen)’이었다. 기념관이 문을 연 것은 노르망디 상륙작전 44돌이었던 지난 1988년 6월 6일이었는데, 개관일에서도 알 수 있듯 내용도 20세기의 강렬했던 충돌 특히 제2차 세계대전에 집중하고 있다. 특기할 만한 것은 무기를 백과사전식으로 나열하며 위력을 설명하거나 그로 인한 비극적인 참상을 고발하는 데 그치지 않고 전쟁의 원인과 과정을 본격적으로 조명하고 있다는 점이다.

그 중에서도 이목을 끄는 것은 시내 북쪽에 있는 ‘캉 기념관(Mémorial de Caen)’이었다. 기념관이 문을 연 것은 노르망디 상륙작전 44돌이었던 지난 1988년 6월 6일이었는데, 개관일에서도 알 수 있듯 내용도 20세기의 강렬했던 충돌 특히 제2차 세계대전에 집중하고 있다. 특기할 만한 것은 무기를 백과사전식으로 나열하며 위력을 설명하거나 그로 인한 비극적인 참상을 고발하는 데 그치지 않고 전쟁의 원인과 과정을 본격적으로 조명하고 있다는 점이다.나아가 기념관은 전쟁을 기억하는 곳에서 평화를 기약하는 곳으로, 인권 가치의 회복을 꿈꾸는 곳으로 위상을 바꾸어 가고 있었다. 1991년에는 노벨평화상 수상자들의 수상 이유와 의미를 알리는 전시관을 연 데 이어 제2차 세계대전 이후 전세계를 휘감은 냉전의 그늘과 핵무기의 공포, 그 장벽을 깨뜨려 평화체제를 구축하기 위한 노력들을 집중조명하는 전시관도 마련해 두었던 것이다. 캉 기념관이 단순한 기념관이 아닌 ‘평화 기념관(Mémorial pour la Paix)’이라 불리는 이유다.

기념관은 1944년 6월 6일의 기억에 머무르지 않고 여전히 모순으로 가득한 오늘을 넘어 미래로 시선을 돌리고 있었다. 이를 테면 눈에 보이는 폭력만이 아니라 눈에 보이지 않는 각종 폭력과 소수자에 대한 차별, 개인 간의 적대와 증오가 얼마나 위험한 것인지를 다양한 방법을 통해 고민하게 만들고 있다. ‘똘레랑스’로 대표되는 프랑스의 정신이 타자와 다른 생각에 대한 배려와 관용을 의미하는 것이지 비상식과 폭력에 대한 방관은 아니라고 힘주어 말하고 있다. 제2차 세계대전 당시 소수자에 대한 박해과 폭력이 비단 독일 나치스에 의해서만 가해진 것이 아니었기 때문이다.

하지만 캉 주민들의 걱정이 깊어 보이는 것도 사실이다. 과거를 기억하고 평화를 기념하는 캉 기념관의 전향적인 시각과 전시방식에도 불구하고 극우세력이 힘을 얻고 있기 때문이다. 이는 이미 현실화된 문제다. “프랑스는 프랑스인의 것”이라는 모토로 극우의 기치를 높이 세워온 ‘국민전선’이 2002년 대통령 선거 1차 투표에서 2위를 차지해 결선투표까지 치러야 했으며 2012년 대선에서도 적잖은 위세를 떨쳤다. 심지어 2015년 3월 22일 지방선거에선 25%의 득표율을 얻어 명실상부 제2당의 지위를 굳히는 일까지 벌어졌다. 1980년대 ‘똘레랑스’를 내걸며 다문화 정책을 추진해온 프랑스의 진보적 움직임은 이제 흘러간 옛 일이 된 듯하다.

물론 시선을 돌려 한국의 상황을 살펴보노라면 캉 주민들의 고민은 고민 축에도 들지 않을 수 있겠구나 싶은 생각마저 든다. 한국에는 평화기념관은 커녕 오히려 전쟁을 미화하는 듯한 기념시설이 운영되고 있는 실정이기 때문이다. 서울 용산구에 자리잡고 있는 ‘전쟁기념관(The War Memorial of Korea)’이 단적인 예다.

이름 그대로 평화가 아니라 전쟁을 기념하고 있는 이 시설의 전시내용은 전쟁의 경험과 기억을 토대로 그러한 비극을 극복하고 다시는 비슷한 일이 벌어지지 않기를 바라는, 즉 평화를 염원하는 데 있어 보이지 않는다. 어린이와 청소년들을 대상으로 하는 ‘가상 사격 체험장’까지 운영하고 있는 것을 보면 전국민을 대상으로 호전성을 유지할 것을 주문하는 동시에 ‘적’에 대한 적개심을 일깨우는 데 목적이 있는 듯하다.

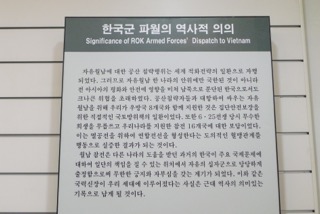

한국전쟁과 남북 분단이라는 특수한 상황에 대한 시각만 그런 것도 아니다. 베트남전 참전과 관련한 내용을 다루고 있는 3층의 ‘해외 파병실’을 살펴보면 몰역사적이며 반인권적인 모습까지 확인할 수 있다. 전쟁기념관에서만은 베트남전을 지금도 ‘거룩한 반공 전쟁’으로 다루고 있다. 베트남전을 미국의 제국주의적 침략에 대한 북베트남의 독립전쟁으로 보는 시각도 있다는 것은 다뤄지지 않는다. 심지어 파병의 역사적 의의를 설명하는 전시물은 “자유의 십자군으로 당당하게 출정함으로써 무한한 긍지와 자부심을 갖는 계기가 되었다”며, 지극히 기독교 중심적이며 침략자적인 입장에서 서술하고 있다.

한국전쟁과 남북 분단이라는 특수한 상황에 대한 시각만 그런 것도 아니다. 베트남전 참전과 관련한 내용을 다루고 있는 3층의 ‘해외 파병실’을 살펴보면 몰역사적이며 반인권적인 모습까지 확인할 수 있다. 전쟁기념관에서만은 베트남전을 지금도 ‘거룩한 반공 전쟁’으로 다루고 있다. 베트남전을 미국의 제국주의적 침략에 대한 북베트남의 독립전쟁으로 보는 시각도 있다는 것은 다뤄지지 않는다. 심지어 파병의 역사적 의의를 설명하는 전시물은 “자유의 십자군으로 당당하게 출정함으로써 무한한 긍지와 자부심을 갖는 계기가 되었다”며, 지극히 기독교 중심적이며 침략자적인 입장에서 서술하고 있다.씁쓸하게도 전시장 한쪽 구석에 붙어 있는 “용역 및 군납 - 기술자 취업” 현황표는 당시 정권이 왜 젊은이들을 머나먼 사지로 보냈는지를 은근하게 고발해주고 있다. 파병 결정 당시 재무부 장관이 “남의 나라 전쟁에 가서 다리 지어준다는 게 사실 민망한 일이지만 그래도 생기는 게 좀 있다”고 말했을 정도로, 베트남전은 반공 전쟁이기에 앞서 ‘쩐의 전쟁’이었던 것이다. 전쟁기념관이 기억하고 말하려고 하는 콘셉트의 맥락이 뭔지를 이해하기 힘들게 하는, 울지도 웃을 수도 없는 풍경이지 싶다.

현실이 그러하니 전쟁기념관을 아무리 돌아보아도 한국군이 왜 거기까지 가서 베트남인들과 싸워야 했으며, 그 과정에서 일어난 ‘민간인 학살’과 ‘라이따이한’ 문제는 도대체 얼마나 되고, 또 참전 국군 장병들의 고엽제 피해구제와 보상문제는 어떻게 해결되고 있는지 등에 대해 말해주고 있는 전시물은 찾아볼 수 없다. 그저 ‘명령권자’로서의 국가와 군대만 존재하는 듯한 인상을 풍긴다. 정전 상태에 머물러 있는 이 땅에 평화를 정착시키기 위해 시민들은 어떠한 일을 해야 하는가를 말하고 있지 않으며, 당연히 그러한 고민의 계기조차도 마련해주고 있지 않다. 오로지 적, 구체적으로 말해 북한에 대한 적개심을 불러일으키려는 것이 전쟁기념관의 존재이유가 아닐까 싶을 정도다.

한국전쟁의 경우 하나의 공동체 안에서의 전쟁인 데다 아직도 끝나지 않은 전쟁이기에 캉 기념관과 전쟁기념관을 그대로 비교하기는 힘들 수도 있다. 그러나 아직 상봉조차 하지 못한 남북 이산가족이 부지기수이며 ‘민간인 학살’이라는 뼈아픈 과거사를 제대로 청산하지 못하고 있는 걸 보면, 어쩌면 한국은 전쟁의 기억을 그저 외면하려고만 하는 건 아닌지 모르겠다. 캉 기념관과 전쟁기념관 사이의 거리 9천1백여 킬로미터... 그러나 과거에 대한 태도와 그에 기반해 미래를 그려가는 비전은 그 간극을 훨씬 뛰어넘는 듯하다.

한국전쟁의 경우 하나의 공동체 안에서의 전쟁인 데다 아직도 끝나지 않은 전쟁이기에 캉 기념관과 전쟁기념관을 그대로 비교하기는 힘들 수도 있다. 그러나 아직 상봉조차 하지 못한 남북 이산가족이 부지기수이며 ‘민간인 학살’이라는 뼈아픈 과거사를 제대로 청산하지 못하고 있는 걸 보면, 어쩌면 한국은 전쟁의 기억을 그저 외면하려고만 하는 건 아닌지 모르겠다. 캉 기념관과 전쟁기념관 사이의 거리 9천1백여 킬로미터... 그러나 과거에 대한 태도와 그에 기반해 미래를 그려가는 비전은 그 간극을 훨씬 뛰어넘는 듯하다.